您的购物车目前是空的!

我的外公刘鼎年与民国“宋聘号”

作者:王建(芊芊直播时的王老师)

本文发表于2021年10月《普洱》杂志,图片有增减

《普洱》杂志编者按 爱茶之人对号级茶这种能喝的古董,总想拨开历史的重重烟云,走近一点儿,挖掘出更多故事。流传至今仍能在市场上找到的号级茶并不多,和上一期专访何作如先生时提到的“同兴号”一样,“乾利贞宋聘号”(现多称“宋聘号”)曾也是颇有名气的号级茶。该茶庄在袁、刘、宋、*四个家族的努力下获得了巨大发展,产品远销香港,是当时著名的茶庄之一。笔者是刘氏家族刘鼎年的外孙,中药学专业出身,早年便持有执业药师证书,近年来注册了“正枝宋聘号”和“宋聘元宝”两个商标,尝试接续起普洱茶的经营。现他通过结合家族成员的回忆和相关文献,还原出“乾利贞宋聘号”的一些历史故事,梳理出茶庄经营发展的零星脉络,希望对普洱茶历史的研究有所帮助。

宝印里的记忆

在我5岁那年,外公便去世了。我对他的记忆,更多的是祖孙二人在一起的悠悠时光,我给他表演节目时老爷子总有爽朗的笑声,每天早上我玩累了就去偷喝他桌上的那一大壶茶……这些细节都留在了我的记忆深处。母亲曾告诉我,即便是在最困难的时候,外公的这口茶,也没有断过。

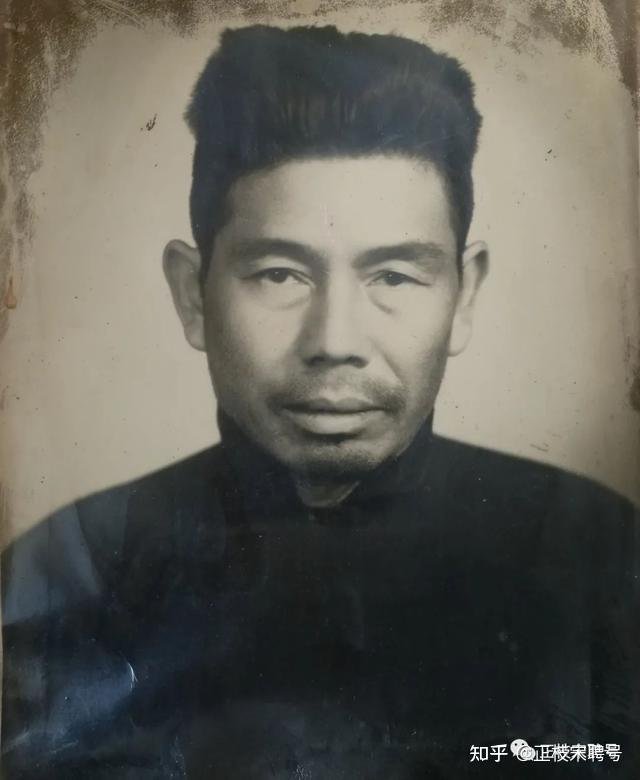

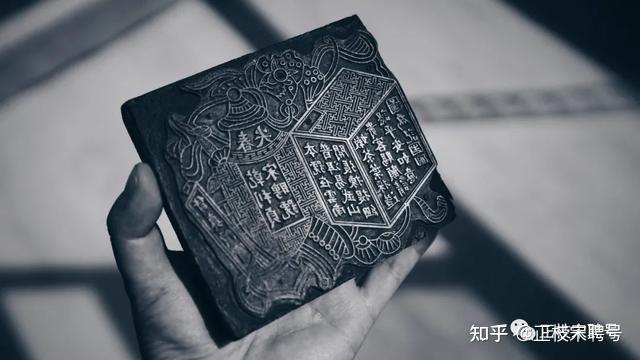

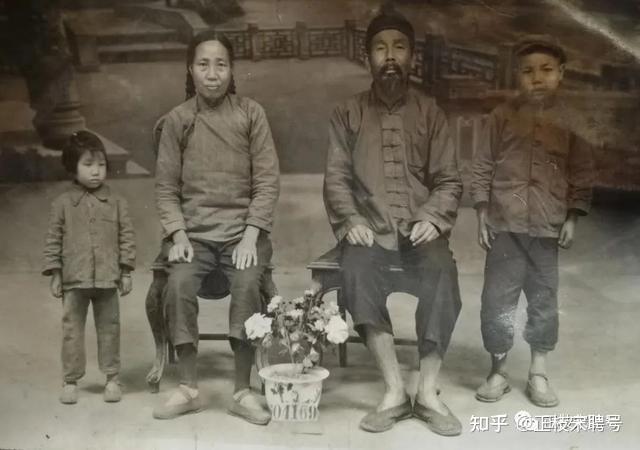

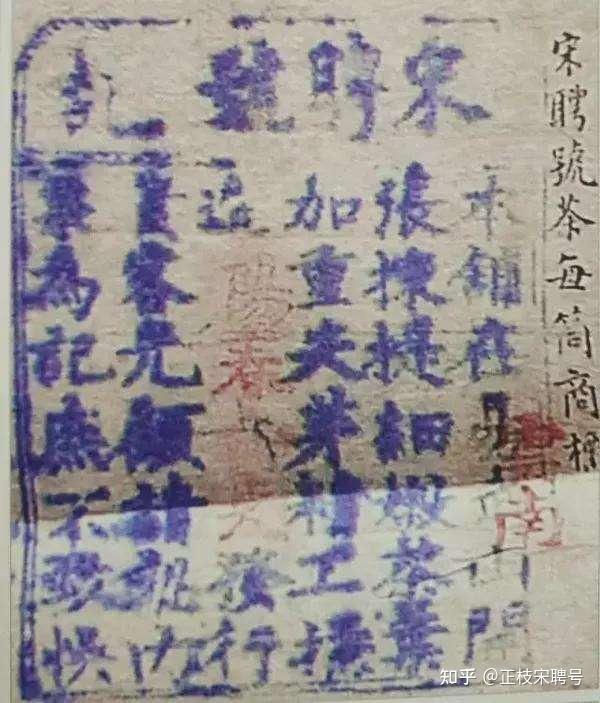

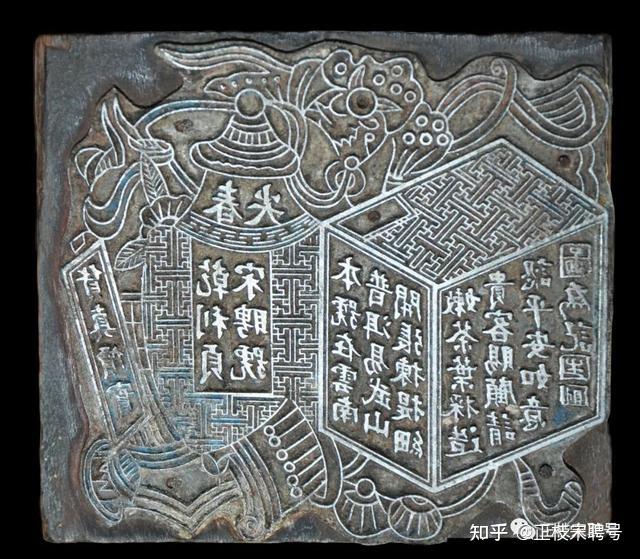

外公刘鼎年 年轻时候的照片

一直以来,家人们常提起外公当年做茶的种种。存留着这份记忆的,还有家中留下的两块当时做茶用的印章。外公曾说,印章是从香港做好以后送来的,只要由这两块印章盖上章,哪怕是“粪草茶”都可以在香港卖出高价。因此,不管家庭环境如何变迁、社会时局如何跌宕,哪怕家里没了所有家当,也会努力把印章保留下来。尤其在二十世纪中期国内社会动荡的局势下,印章差点难保,是在木箱的暗格中,在衣服的隐包里和命运的眷顾下,印章才留存了下来。

2006年普洱茶快速复苏,很快被炒到了天价,当时我大学毕业刚参加工作不久,好奇心驱使我转向了外公做普洱茶的经历,就让二舅把印章给我。这一看才发现,原来外公做的就是大名鼎鼎的“乾利贞宋聘号”。此后,研究普洱茶的制作工艺和历史成为了我痴迷的事。

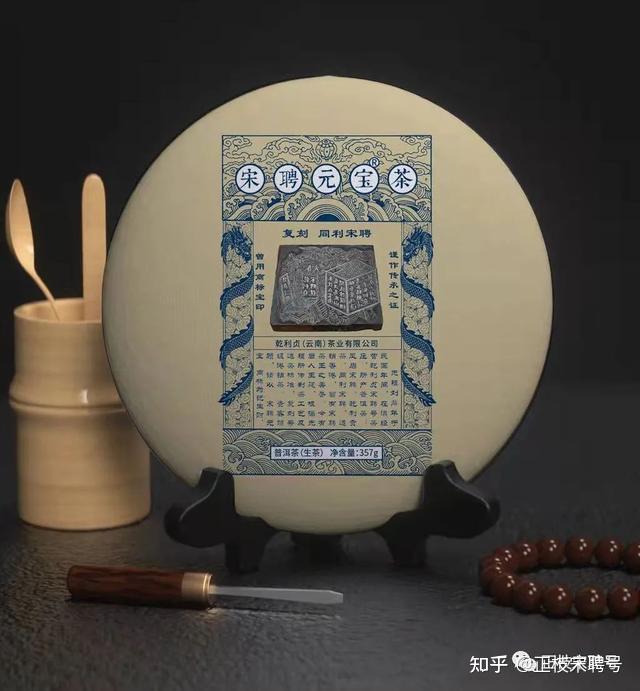

十几年的沉淀后,在2018年注册了乾利贞(云南)茶业有限公司和“正枝宋聘号”“宋聘元宝”两个商标并开始经营普洱茶。这些年来,随着愈加深入地接触普洱茶,了解越来越多普洱茶的历史,越是让我想了解我的外公和他们那一代茶人的传奇经历。

我试图结合近年来关于“乾利贞宋聘号”相关的历史研究著作和家族长辈回忆,挖掘出那段历史,也打算从刘氏家族的角度出发,与各位对普洱茶历史有兴趣的读者分享、讲述那个曾经的故事。

刘氏家族的几位先辈

明代《滇略》一书中称:“临安之繁华富庶甲于滇中,谚曰:金临安,银大理,言其饶也。”从文中可见,当时的云南范围内,临安府本身就多出尖子生,而石屏在科举中有“临半榜”的美誉,即石屏一县的上榜人数就占了临安府的一半。

清代中期人口增长,石屏出现了人多地少的矛盾,许多石屏人开始“走西头”。所谓的走西头就是到思茅、易武一带谋生。到我的外曾祖父刘照(兆)那会儿,就已经做起了从思茅运盐到茶山去换茶的买卖。详细考证的话,应该是从今天普洱市的磨黑盐矿运盐到易武、倚邦一带换茶。据说这也是大多数“走西头”的石屏人的致富方式。

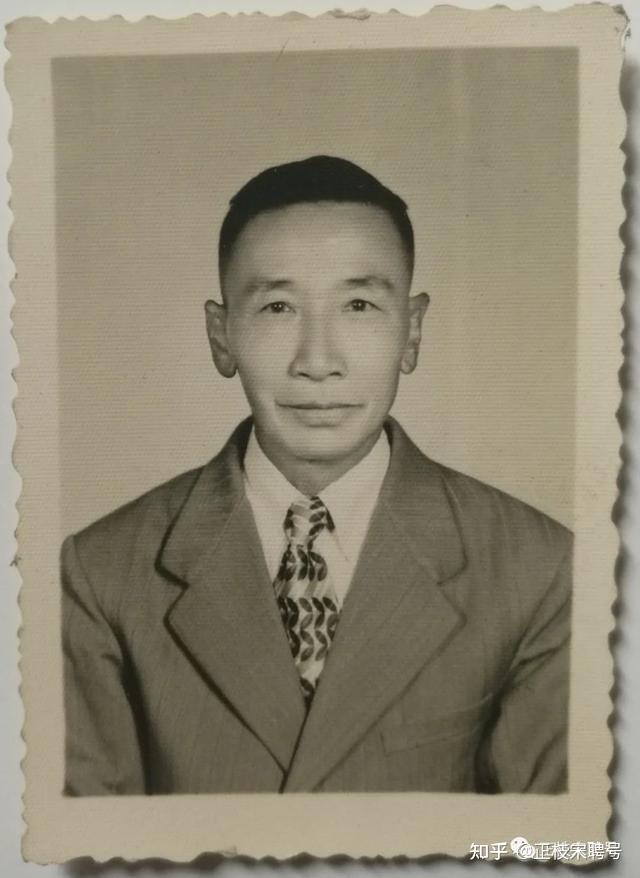

刘照(兆)2共有三个儿子,长子刘子辉、次子刘鼎年、三子刘幼清(又名刘培元3)。刘子辉曾担任“乾利贞宋聘号”的主要负责人;刘幼清除了生意之外,还曾任镇越县(民国时期,易武为县治所在)参议院副议长、金库主任,后在缅甸景栋曾任当地的商会会长3。关于我外公刘鼎年的情况,在《石屏文史资料选辑》1里有记载是昆明的石屏茶帮的股东,石屏档案馆资料2记载他负责茶庄的仓储和运输,1985年去世。刘照(兆)的三个儿子除了生意之外,还精通医术。听外公说过,“当时天不亮,门外就有人在排队就诊。”文献3也有记载,除了茶叶,“乾利贞宋聘号”也经营人参、鹿茸等药品2。

外公的弟弟——刘幼清

“乾利贞”和“宋聘号”经营者的变迁

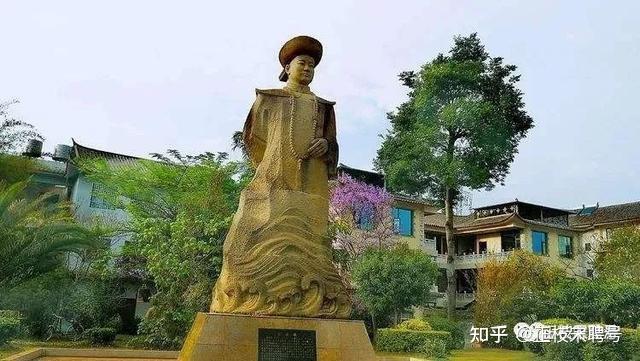

在钱正利和宋聘荣(宋聘三)分别创立“乾利贞”和“宋聘号”以后,两家便联姻。之后,宋家引入了“股权投资者”即刘、袁、付三家。据了解,宋家和钱家的股份比较少,两家才占1股。随着刘、袁、付三家人的介入,“乾利贞宋聘号”步入了快速发展壮大的轨道。正如《史考》所言:“他们仰仗袁嘉谷(注)的威望大名,及四家股东的齐力经营,生意很是得利,是易武的四强之一。”

关于上述的这段历史,在一些史料中是有考证的。一点是关于“宋聘号”与“乾利贞号”的联姻,在《古六大茶山史考》4(以下简称《史考》)中记载:“其(乾利贞)主独女与‘宋聘号’主联姻”;《古六大茶山纪实》5(以下简称《纪实》)中记载:“钱正利(与宋聘三家结缘,两家为一股,有时挂宋聘三号名)”。另一点是关于刘、袁、*四家介入“乾利贞茶号”经营。石屏县档案局的一份材料2里面提到:“乾利贞商号是袁嘉碧、宋聘三、刘照(兆)、付逊修四家合股经营。”《纪实》中记载:“在易武的乾利贞(宋聘号)茶庄是袁谦六,钱正利(与宋聘三家结缘,两家为一股,有时挂宋聘三号名),刘兆(儿刘子辉、刘幼青),***(儿***,孙***)等四家合股建办经营的。”《史考》中记载:“其后又由宋家转让给刘氏、付氏和袁氏三家合股经营”。

袁嘉谷石像(转自石屏旅游)

此后,“乾利贞宋聘号”生意遍布云南全省、香港和南洋等地,以石屏作为总发行地,易武作为生产基地,在思茅、昆明、个旧、蒙自、元江、香港、缅甸等地设分号并由四个家族的人分别负责。茶庄主要的负责人先后是袁嘉猷、袁谦六、刘子辉。1942年,倚邦一带民族地区的整体形式不容乐观,“乾利贞宋聘号”当时也从倚邦迁到了易武。四家人的合作一直持续了2代人,直到1948年。据石屏县档案局的一份档案记载:“1948年,各人走各人的路”。我认为,四家人合作的结束实在是时势使然。

据长辈回忆,1946年,香港有姓宋的一家人写信来说,“抗战胜利了,赶紧运普洱茶过去,如果资金紧张,可以先付款。”这是多年战争来的第一笔生意。可惜好景不长,在新中国成立前的几年里,社会时局都没有给生意人安稳的经商环境。另外,外公还讲述过,在那段时间里,还发生了马帮被抢劫的事件。“在石屏宝秀的八宝树河附近,当时牲口拉稀,走不动路,恰好遇到土匪,整整被抢了13垛(每批马驮一垛)的鹰洋(墨西哥银币)”

种种原因,四家人已经无法继续合作把茶庄的生意做好,加上各家还有其他的生意,如袁家在个旧投资锡矿,刘家在石屏县城有纺织厂(由我的外婆负责)……因此,四家人在1948年便分道扬镳。

“乾利贞”、“宋聘号”和“乾利贞宋聘号”

现在出现在各大拍卖会的“宋聘号”商标均为写有“乾利贞宋聘号”的平安如意图,很多读者和茶友对于“乾利贞”和“宋聘号”的关系非常疑惑,因此,有必要厘清。早期,至少在1936年前,“乾利贞”和“宋聘号”两个商标是分开使用的(也不排除当时所称的“宋聘号”实指“乾利贞宋聘号”的可能,正如今天一样),最迟到1940年,两个商标开始统一成 “乾利贞宋聘号”使用。

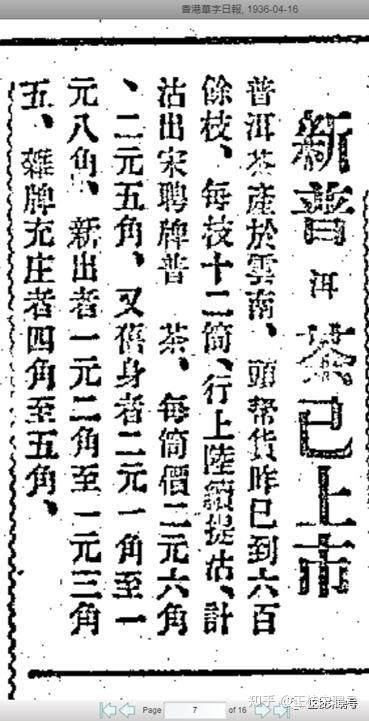

早期乾利贞和宋聘号商标6

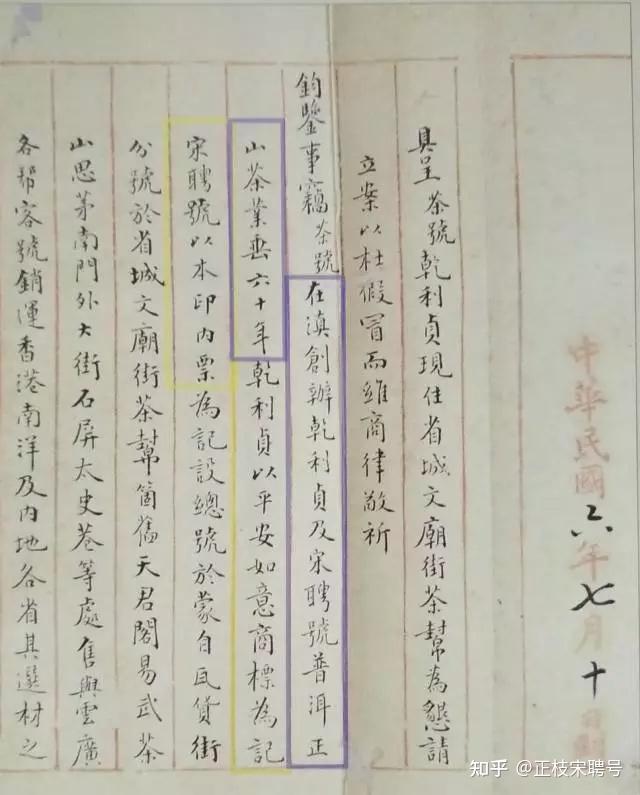

关于上述的“乾利贞”和“宋聘号”两个商标的关系,是有一些资料可证的。杨凯所著的《茶庄 茶人 茶事 普洱茶故事集》(以下简称“故事集”)中曾公布他在云南省档案馆查到的一份资料,记载了1917年乾利贞上呈省政府要求进行商标备案的一份文件写到:“窃茶号在滇创办乾利贞及宋聘号普洱正山茶业,垂六十年”;

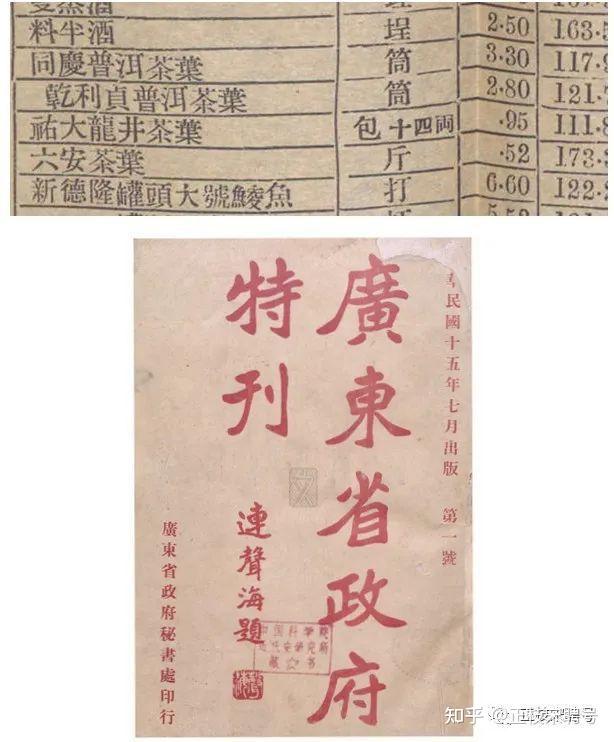

1926年广东省政府特刊中的物价调查取样里提及“乾利贞普洱茶”;

1936年《香港华字日报》的一篇报道出现:“宋聘牌普洱茶”,而且价格最高;

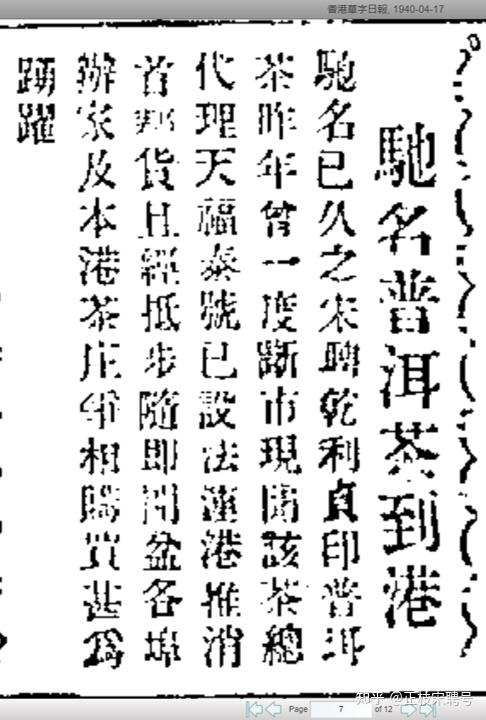

杨凯所著的《乾利贞宋聘号秘吏》6记载:“抗战前后,宋寅号、宋聘号、乾利贞号等老牌子,又有较深文化、家族底蕴的七子饼茶是香港最贵的普洱茶”;1940年4月17日的《香港华字日报》出现:“驰名已久之宋聘乾利贞印普洱茶”,这也是目前找到的两个商标联用的最早的记录。

至于如今为什么大家习惯把“乾利贞宋聘号”简称为“宋聘号”?我推测,有可能是早期在香港的销售大部分使用“宋聘号”,而在内地大部分则使用“乾利贞”有关。我曾走访易武和石屏一带,那里的老人们的记忆中只有“乾利贞”,没听过“宋聘号”,而香港人对“宋聘号”则更加熟悉。所以在易武和石屏外,听说过“宋聘号”的多,知道“乾利贞”的少。

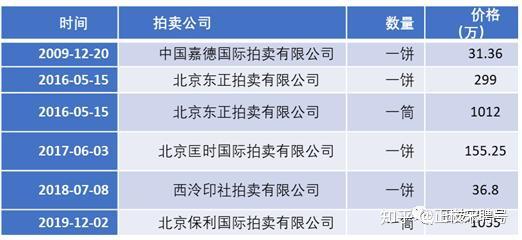

2021年仕宏拍卖以13,800,000港币拍出一筒使用单独的宋聘号商标的老茶

“红标”和“蓝标”的故事

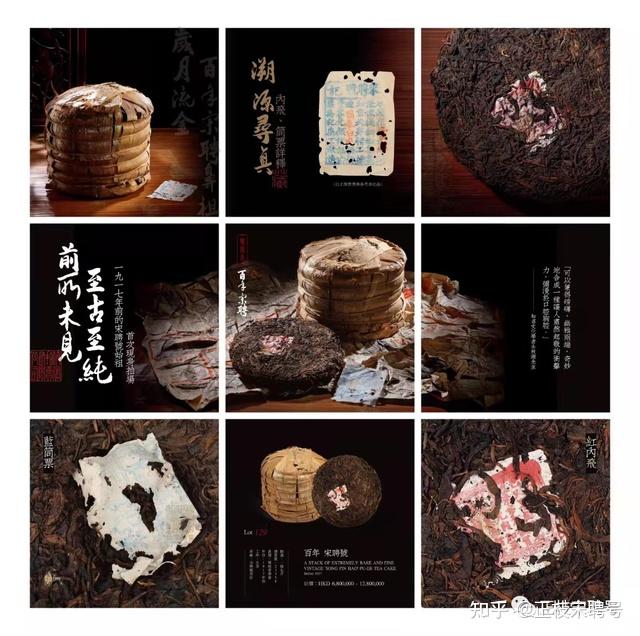

宋聘的“红标”和“蓝标”是普洱茶江湖津津乐道的话题,也是各大拍卖会的主角,“红标”曾被余秋雨先生排名号级茶第一名。

但我的外公从未提起过“红标”和“蓝标”,他倒是曾描述过,他就坐在堂屋,拿着印章,其他人则拿着茶过来盖章。后来我在《史考》中找到这样的一段描述:“据易武近八十多岁的老人李定伟、李万福证实,在他们有清晰记忆时,易武上述茶庄中只有同庆号、乾利贞、同昌号和福元昌等几家茶庄有实力独立将所加工的茶饼发往外地,其余茶庄所加工的茶多数都要加盖同庆号、同昌号、乾利贞宋聘号和福元昌等几家之一的章印并由章印主人转销。在加工前必须经所要加盖的章印主人的检查监督,以其主人满意方许加盖其章印。”这段描述与外公的回忆一致。也引导我将外公其他的回忆相联系,有了更深层的分析。

家传章印

外公曾说每年他都要进山收茶叶,即“走头拨茶山”。一方面是收茶,另一方面是用手工业品、盐与少数民族进行交换,“一根针在茶山可以换三只鸡。”可见马帮利润之丰厚。每年只要外公进山了,街上的人会说:“刘老板家进山了”,然后其他小茶商才能跟着进去。这现象是有原因的:西双版纳热带雨林的雨季过后,进山的道路都会被荒草淹没,对于驮着物资的马帮来讲,行走非常困难。因此,马帮前面需要有很多人轮流用砍刀砍开杂草树木,马帮才能进去,如果马帮人数少了,砍不了多远就得累垮。外公每次进山前,会花三个银元买一头牛做成干巴,作为马帮的干粮,由此可见马帮的人数之多。所以,小茶庄只能跟在大茶庄后面才能进得去热带雨林。但当小马帮进山的时候,头拨春茶已经被前面的大马帮采完了,小马帮只能采二春茶。外公每年深入热带雨林收头拨春茶,在香港打出一片江山,想必不会把自家的好茶与其他小茶号商标授权的产品混在一起卖。

易武原始森林中的小路(转自网络)

综上两方面的因素,我推测所谓的“红标”,可能就是用这些原始森林里的茶做的,相当于现在的古六大茶山区域的国有林古树,而且是头拨春茶。而所谓的“蓝标”,很可能就是其他小茶号的商标授权的产品,相当于村子边的茶树,或者其他小茶庄采的二春国有林高杆古树。两种茶,品质差异自然不小。

凤眉贡茶、乾利茶和同利茶

关于这三种茶的相关文献,最早见于《石屏文史资料选辑》,但描述最详细的是在《纪实》中:“1946年,乾利贞恢复做茶叶,运一批茶到香港,卖得好价钱,‘凤眉贡茶’每担售价310个银元,‘乾利茶’每担售价300个银元,同利茶,每担售价290个银元。”

2021年采用家传工艺及选料标准复刻宋聘元宝茶

外公曾经形容过这三种茶:凤眉贡茶条索如同细细的眉毛,故名凤眉;乾利茶叶子较细、很甜,但比凤眉贡茶的大许多;同利茶的叶子大。之所以要分开,是因为混在一起泡的话没有分开泡好喝,更能卖得上价。

现在看来,凤眉贡茶有可能是小叶种,乾利茶可能是中叶种,同利茶是大叶种。从价格上看,三种茶价格相差不大,说明品质相差也不大,以前更看重细嫩,所以细嫩的更贵一些。另外,外公还提到,并不是所有地方的茶都收,有的村寨,虽然经过,但不采茶,“装不得那么多呢”。茶青选择的讲究,原料品质的保证,或许是“乾利贞宋聘号”打出一片江山的实力根源。

先辈们披荆斩棘创出了“乾利贞宋聘号”这一品牌,极盛时几乎垄断了古六大茶山的茶叶,外公曾被人称为“大簸箕手”(大概意思就是垄断者)。可惜如今,“乾利贞宋聘号”这块金字招牌未能像“同仁堂”“云南白药”这样的老字号一样获得利用和发展。放眼目前千亿规模的云南茶产业,却没有多少知名品牌。我多年来积极沉淀专业知识,结合外公留下的一些线索追溯学习整套制造工艺,一直希望通过自己的努力能复兴这一老品牌。

“以铜为镜,可以正衣冠,以古为镜,可以知兴替。”研究普洱茶的历史,可以让我们更好的了解普洱茶和其产业发展。故谨以拙作,供同行参考。

参考文献:

1.《石屏县工商业的形成和发展》,石屏文史资料选辑第六辑,石屏县政协文史资料委员会,1998年10月。

2.石屏县档案馆档案52-2-80

3. 石屏县档案馆档案39-1-197-67

4. 高发倡.古六大茶山史考[M].云南美术出版社,2009

5. 张毅.古六大茶山纪实[M].云南民族出版社,2006

6. 杨凯.乾利贞宋聘号秘史(上)[J].普洱,2011(4):76-81

发表回复